特集デジタル時代のマーケティング戦略

炎上を火消ししてくれるほどの顧客をつかむ戦略

「カスタマー?アドボカシー志向」の構成要素を明らかに

SNSなどデジタルツールの発達によりマーケティング戦略に大きな変化が起こっている今、

企業やブランドに対してロイヤルティー(忠誠心)の高い顧客をつかむには?

デジタル時代の企業戦略として注目される「カスタマー?アドボカシー志向」について、山岡隆志教授にお話を聞きました。

経営学部

山岡 隆志 教授

Takashi Yamaoka

早稲田大学博士(商学)、マサチューセッツ工科大学(MIT)修士(経営)、大阪大学学士(工学)。専門は、マーケティング、消費者行動論。名古屋商科大学ビジネススクール教授を経て現職。大手企業において事業開発およびマーケティング責任者、関連企業の取締役兼CMO歴任。

これまで、数多くの日本初の事業やサービスを企画し実現。研究者となってからは、大手企業のマーケティング?アドバイザーや顧問などを務める。日本経済新聞、日経BP、Google、IBM、Salesforce、KDDI主催のセミナーなどで講演多数。

主な著作に、『顧客の信頼を勝ちとる18の法則―アドボカシー?マーケティング』(単著、日本経済新聞出版社)、『カスタマー?アドボカシー志向―デジタル時代の顧客志向戦略』(単著、有斐閣)などがある。

日本マーケティング学会 マーケティングジャーナル2022 ベストペーパー賞受賞(共著)。

「アドボケイト」は企業が本来やるべきマーケティングを担ってくれる貴重な存在。

コロナ禍で窮地に立たされた飲食店へ、率先して食事に出かける「応援消費」が話題になりました。また、作業服を扱うある企業には熱烈なファンがいて、企業から任命され新製品開発に参加しています。このような顧客は「アドボケイト」と言われ、近年注目されています。単なるリピーターや、企業から報酬をもらうインフルエンサーとは違い、その企業やブランドに対して非常に高いロイヤルティー(忠誠心)を持って自ら他者へ積極的に推奨し、本来なら企業がやるべきマーケティングの担い手になってくれる貴重な存在です。問題を起こして炎上した場合には企業を擁護し、火消しまでしてくれます。

デジタルツールの発達でCtoC(消費者から消費者へ)のコミュニケーションが活発となった今の時代は、ポジティブなクチコミもネガティブな批判も、一瞬にして広く知れわたります。米ノースウェスタン大学のフィリップ?コトラー名誉教授は、このようなデジタル時代のカスタマー?ジャーニーとして、「認知→訴求→調査→行動→アドボケイト」の5段階で表し最終的にアドボケイトを目指す「5Aモデル」を提唱しています。このアドボケイトを創出するためのマーケティング戦略が「カスタマー?アドボカシー志向」と呼ばれ、今脚光を浴びています。「顧客志向」という非常に広い概念の中の一つで、当時私が留学した時に指導を受けていた、米マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院のグレン?アーバン名誉教授によって提唱された概念です。

CtoCのコミュニケーションが活発な時代、最終的に儲かるのは誠実で正直な企業。

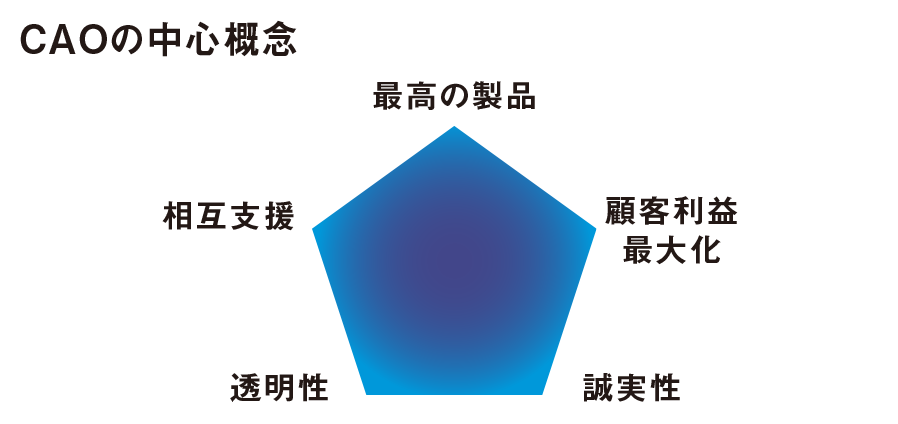

カスタマー?アドボカシー志向の中心概念 、つまりアドボケイトを創出するための企業戦略の五つの要素を明らかにしました(※1)。

その要素は、正直なビジネスを大切にする「誠実性」、企業利益より顧客利益を最優先にする「顧客利益最大化」、ありのままの情報を提供する「透明性」、顧客ニーズを最も捉えた自社製品を開発する「最高の製品」、企業と顧客が互いの利益のために協働する「相互支援」です。すべてを同等に備える必要はなく、企業ごとに得意とするものを伸ばし、アドボケイトをつかんでいます。

例えば、あるスーパーでは「この時期のリンゴはシャキシャキ感がありません」とネガティブな情報であっても正直に売り場に貼り出し、顧客の信頼を得ています。ネガティブな情報を隠して売ったのでは、デジタル時代ではすぐにバレてしまいます。顧客に情報が集まる時代には、誠実性と透明性のある正直なビジネスが最終的に得をします。誠実でないビジネスは儲からない方向へ、どんどん進んでいるのです。一昔前の商店街では、良いことも悪いことも正直になじみの客に案内しないと商売が成り立ちませんでした。一昔前の商店街の透明性が、今では世界規模に拡大している感じです。研究者としては、「この成果を広めれば世の中が良くなる」と信じられるので、幸福感が大きく研究のモチベーションになっています。

研究ではさらに、カスタマー?アドボカシー志向が浸透するための企業に必要な「先行要因」と、この志向を取り入れて得られる「成果モデル 」も明らかにしました。つまり経営に携わる人が、どうすれば自社がアドボケイトを獲得でき、どんなメリットを得られるかを理解できるようにしたわけです。カスタマー?アドボカシー志向について、多くの事例を紹介して、体系的に理論をまとめた著書を最近出版したので、ぜひ、そちらをご一読ください(※2)。

※1 カスタマー?アドボカシー志向の中心概念

五つの中心概念は、企業の経営層(部長職以上)1200人以上へのアンケートを、異なる集団を対象に2回実施して実証分析を行った。頑健性のあるカスタマー?アドボカシー志向の尺度とモデルを構築することに成功している。またBtoBとBtoC、モノを扱う企業とサービスを扱う企業など、企業タイプが異なっても同じ尺度が使える「不変性」も証明している。

※2 新刊『カスタマー?アドボカシー志向―デジタル時代の顧客志向戦略』(有斐閣)

20年ほど前にアメリカに留学したときから今日まで、地道に研究を積み重ねて得た成果をまとめあげた。本書は、カスタマー?アドボカシー志向に関して、多様な企業のケーススタディ、周辺理論の整理、モデル構築を示した独自性の高い内容となっている。これからの時代に効果的なマーケティング戦略を示す。

言うのは簡単でも実行は難しい。だからこそ顧客志向は差別化につながる。

先に述べたように、カスタマー?アドボカシー志向は顧客志向の一つです。より広義の顧客志向も、これからの時代にはますます必要となります。

顧客志向では、企業のリソースに惑わされず顧客ニーズに忠実に従う必要があります。例えば、世界中で広く使われるようになったアクションカメラは、サーファーだった創業者が自撮りできるビデオカメラを探したものの市販品にないため、仕方なく自分で開発して誕生しました。自分自身という顧客のニーズを形にした、まさに顧客志向に従った製品開発です。これに対して多くの企業は、すでに企業内にある設備や組織体制といったリソースに基づいて発想するため、製品志向や企業志向になりがちです。しかし、顧客にはその企業が持つリソースなどは全く関係ありません。「企業がこういう生産体制だから、高価でも仕方ないか」と買ってくれる顧客はいません。リソースを考慮した時点で、顧客ニーズを忠実に反映することはできなくなります。

顧客志向を実行する難しさは、企業でマーケティング実務を経験した1人としてよく理解しています。だからこそ実行すれば差別化でき、イノベーティブな製品を世に出すことにもつながります。マーケティング部門を持つ日本企業はあまり多くなく、中部地区に多い製造業では、マーケティング部門や視点を持つ企業はさらに少数です。しかし、BtoCかBtoBかを問わず、今の時代はマーケティングや顧客志向のコンセプトを活用すれば、企業の競争優位につながる可能性があります。

マーケティング経験のある研究者として、実務に役立つ理論の構築を目指す。

私の専門分野はマーケティングですが、これまで述べてきたような企業側から見た戦略だけでなく、消費者側から見た行動や心理に関する研究も範囲としています。現在は、デジタルによってコミュニケーションがどう変わるかといった、消費者行動の研究に、他の研究者と共同で取り組んでいます。

顧客マネジメントにも関心があります。「リレーションシップ?マーケティング」の理論では、1人の顧客が一生にどれだけ企業に利益をもたらすかという「顧客生涯価値」を計算でき、それに基づいたマーケティングはすでに行われています。この際に考慮されるのはBtoC、つまり企業と顧客との関係です。しかし現在のようにCtoCのコミュニケーションが増えてくると、自分で購入するだけでなく他者に推奨した顧客の価値は、推奨された顧客の生涯価値も加味する必要があります。顧客間のコミュニケーションについて企業がどれくらいの定量的メリットを得られるかを計算できれば、CtoCコミュニケーションまで考慮したマーケティングが可能となります。そのための理論の体系化を目指して、?カスタマー?エンゲージメント?と呼ばれるテーマを共同研究で進行中です。

さらに、「カスタマー?ジャーニーの質と顧客経験の関係」に着目した包括的な研究にも科研費を獲得して着手。カスタマー?ジャーニーといっても、購買前、中、後と購買プロセスを考える単純なものだけでなく、さまざまな切り口があります。例えば、日常性という切り口でいうとマイレージプログラムで企業へのロイヤルティーを一歩ずつ高めていくような「日常性」と、急にゲームにハマるような「非日常性」のカスタマー?ジャーニーが存在しています。この二つは全く異なるロイヤルティ?ループを歩むため、別物として扱う必要があります。日常性以外にもさまざまなカスタマー?ジャーニーの質が存在していることが分かっており、それぞれについて研究成果が待たれています。いずれの研究も、学術を発展させるとともに、実務に有用な新しい理論を体系化して、両方に貢献することが目標です。マーケティングの実務経験を持つ研究者だからこそ、それができるのが自身の強みだと思っています。